Wie Geschwister uns ein Leben lang prägen, ohne dass wir es immer merken

Sie sind die ersten Menschen, mit denen wir lachen, streiten und träumen

© Pexels/Tash Mc Croft

Ein Hochbett, das nachts knarzt. Das letzte Stück Kuchen, das heimlich geteilt oder erbittert verteidigt wurde. Gemeinsames Kichern über die Bettdecken hinweg, wenn längst Ruhe sein sollte. Wer mit Geschwistern aufgewachsen ist, kennt diese Szenen.

Sie sind die ersten Menschen, mit denen wir Räume, Geheimnisse und Grenzen teilen. Mal innig, mal rivalisierend. Ob als Spielgefährt:innen, Rival:innen oder Vertraute: Geschwister prägen uns wie kaum jemand sonst. Und sie bleiben, im besten wie im schwierigsten Fall, lebenslange Begleiter:innen. Harald Werneck, Professor für Psychologie an der Universität Wien, beschäftigt sich seit Jahren mit familiären Beziehungen.

Im Gespräch erklärt er, was Geschwisterbeziehungen ausmacht, warum alte Rivalitäten nicht für immer halten müssen – und weshalb es nie zu spät ist, sich nach Streits wieder einander anzunähern.

Geschwisterbeziehungen sind die längsten Beziehungen, die wir haben. Wie stark beeinflussen Geschwister unsere Persönlichkeit – schon in der Kindheit, aber auch darüber hinaus?

Harald Werneck: Sehr stark, aber immer in Verbindung mit vielen anderen Faktoren. Natürlich spielt die Genetik eine Rolle, aber auch die Umwelt ist ein wichtiger Faktor. Gerade in der frühen Kindheit sind es die unmittelbaren sozialen Erfahrungen, die besonders prägen. Und Geschwister sind da zentrale Bezugspersonen. Sie sind oft die Menschen, mit denen wir in unseren ersten Lebensjahren am meisten Zeit verbringen – sie sind Rival:innen, Vorbilder, Vertraute. Aber: Der Einfluss hängt stark von der Konstellation und den individuellen Lebensumständen ab, also wie viele Geschwister es gibt, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben, wie Eltern mit ihnen umgehen. Deshalb wäre ich mit pauschalen Aussagen sehr vorsichtig.

Sind wiederkehrende Rollen in Geschwisterkonstellationen, wie etwa der Erstgeborene als der „Anführer“, das Sandwichkind als „Vermittler:in“ oder das jüngste Kind als das „Sorgenkind“, also nur ein Mythos?

Solche Rollenbilder gibt es durchaus, sie sind jedoch keine Gesetzmäßigkeit. Sie entstehen aus ganz spezifischen familiären Dynamiken: Wer bekommt wann wie viel Aufmerksamkeit? Wie sprechen Eltern über ihre Kinder? Wie sehr gelingt es jedem Kind, sich abzugrenzen und eine eigene Rolle zu entwickeln? Gerade diese Abgrenzung kann enorm wichtig für die Identitätsentwicklung sein. Und natürlich gibt es Theorien, wie jene von Frank Sulloway, der Ende der 90er behauptete, Erstgeborene seien konservativer, Letztgeborene rebellischer. Das klingt spannend, aber man findet für jede Regel Ausnahmen. Studien dazu liefern sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das macht es schwierig, allgemeingültige Muster abzuleiten.

Wie wirken sich Faktoren wie Patchwork-Konstellationen oder größere Altersabstände, wie etwa durch Einzelkindphasen, auf die Geschwisterdynamik aus?

Sie verändern die Dynamik ganz erheblich. Ein großer Altersunterschied kann bedeuten, dass sich Geschwister eher wie Elternteil und Kind verhalten – oder dass man sich wie aus zwei verschiedenen Familien fühlt. In Patchwork-Konstellationen kommt noch die Frage dazu, wie offen und unterstützend mit den neuen Beziehungen umgegangen wird. Wie Eltern diese Situationen gestalten, ist entscheidend: Werden alle Kinder gleichwertig gesehen? Wird Rivalität zugelassen oder bewusst reduziert? Das ist komplex, aber auch gestaltbar.

Was entscheidet darüber, ob Geschwister ein Leben lang eng verbunden bleiben – oder sich mit den Jahren auseinanderleben?

Die Entwicklung verläuft oft wellenförmig. Typisch ist eine U-Kurve: sehr eng in der Kindheit, mit zunehmender Unabhängigkeit eine Phase der Distanz – und im Alter wieder eine Annäherung. Gerade bei Lebensereignissen wie der Pflege der Eltern oder deren Tod kann das Band wieder enger werden. Manche finden im Alter zueinander, ziehen sogar zusammen oder erinnern sich gemeinsam an Kindheitserlebnisse. Letztlich ist es eine Frage von Kommunikation, gemeinsamen Erlebnissen und auch: Bereitschaft zur Beziehungspflege.

Bleiben frühe Konflikte zwischen Geschwistern auch im Erwachsenenleben spürbar? Oder kann man alte Rivalitäten irgendwann hinter sich lassen?

Sie können fortbestehen, müssen aber nicht. Wenn man irgendwann ins Gespräch kommt, sich fragt: „Warum warst du eigentlich immer so unfair zu mir als wir Kinder waren?“ – dann kann das sehr befreiend sein. Geschwisterbeziehungen sind nicht starr. Sie lassen sich über Jahrzehnte verändern, wenn beide Seiten bereit sind. Und weil sie, nicht wie beispielsweise die Beziehung zum:zur Partner:in, „unkündbar“ sind, hat man im Idealfall auch noch spät im Leben die Chance zur Versöhnung.

Welche Rolle spielen einschneidende Lebensereignisse, wie etwa der Verlust eines Elternteils oder die Trennung der Eltern, für das Verhältnis unter Geschwistern?

Eine sehr große. Besonders in Trennungssituationen zeigt sich: Geschwister sind oft die wichtigste Ressource. Sie teilen dieselbe Perspektive, wissen, wie es dem anderen geht und können sich gegenseitig stützen. Auch wenn es zu Beginn Streit um Aufmerksamkeit gibt, ist der langfristige Nutzen der Beziehung meist enorm. Studien zeigen klar: Kinder mit Geschwistern kommen mit solchen Krisen meist besser zurecht.

Was können Eltern konkret tun, um eine gesunde Beziehung unter ihren Kindern zu fördern? Und was sollten sie besser vermeiden?

Eltern können sehr viel tun – bereits vor der Geburt eines Kindes. Entscheidend ist, wie sie die Ankunft eines neuen Geschwisterchens „framen“. Wird das Geschwisterchen als Gewinn oder als Bedrohung kommuniziert? Wichtig ist es, die Bedürfnisse aller Kinder ernst zu nehmen und sie auch ruhig mal selbst Konflikte untereinander lösen zu lassen. Und was häufig unterschätzt wird: Kommunikation. Zuhören, nachfragen, fair sein – und anerkennen, dass man zu jedem Kind auch individuell eine unterschiedliche Beziehung haben darf. Fairness ist wichtiger als Gleichbehandlung. Wenn Eltern das leben, schaffen sie eine gute Basis. Nicht nur für ihre Kinder, sondern für deren gesamtes Beziehungsleben.

Lilee (33) und Nenda (31)

Unsere stärkste Kindheitserinnerung? Wir haben im Garten Hexentränke gemixt, Radioshows mit dem Kassettenrekorder aufgenommen und die Familie gezwungen, sich unsere Tanz- und Comedyvorführungen anzuschauen – alles in Eigenregie. Jetzt machen wir im Prinzip immer noch dasselbe. Die Welt, die wir uns in unserer Kindheit erschaffen haben, hat das entstehen lassen, was wir nun als Erwachsene machen. Unsere Beziehung ist heute wie eine schöne Freundschaft, die auf ganz tiefgehenden und feinen Erinnerungen beruht. Weil wir die gleichen Familiendynamiken erlebt haben, verstehen wir einander auf eine Weise, wie es sonst kaum jemand kann. Das macht unsere Verbindung unersetzbar.

Laura (23), Dominik (25) und Patrick (20)

Wir leben in verschiedenen Städten, haben unterschiedliche Jobs und Studienrichtungen – und sehen uns deshalb leider nicht mehr so oft wie als Kinder. Aber gerade das hat uns gezeigt: Auch eine Geschwisterbeziehung braucht Pflege. Was uns verbindet, ist das Wandern. Bei langen Bergtouren holen wir auf, was im Alltag zu kurz kommt, und geben einander Ratschläge. Dominik bringt als Mitglied der Lawinenkommission wichtige Expertise ein, Laura hat ein feines Gespür für Mode, und Patrick macht mit seinem Leben in Rotterdam immer wieder Lust aufs Verreisen. So sind wir auf ganz unterschiedliche Weise füreinander da. Das macht unsere Beziehung so besonders.

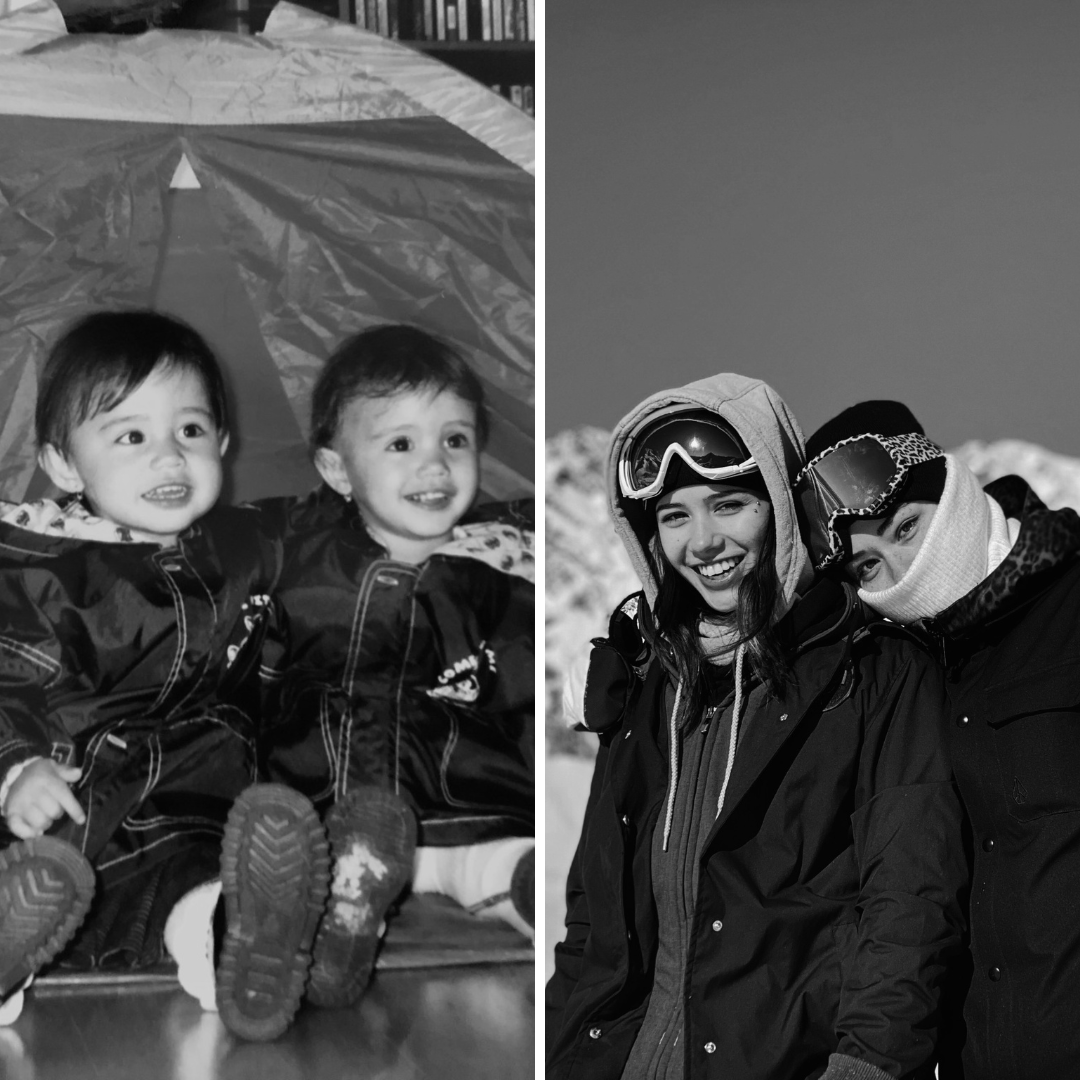

Cheryl (27) und Laura (27)

Als Zwillinge hatten wir von Anfang an einander: Wir waren als Kinder ein eingespieltes Team, haben zusammen gespielt, gestritten und uns gleich wieder vertragen. Einmal haben wir einfach die ganze Volksschule samt Klassenvorstand zu unserem Geburtstag eingeladen (lachen). Früher war Cheryl eher das „Cool-Kid“ und Laura die „Streberin“ von uns beiden. In der Jugendzeit haben wir uns deswegen ein bisschen voneinander entfernt, aber heute sind wir weniger gegensätzlich – sondern wie beste Freundinnen. Wir können über alles reden, verstehen sofort, wie die andere tickt, und verurteilen einander nicht. Klar gibt’s auch mal Konflikte, aber unsere Verbindung ist etwas, das immer bleibt – ganz egal, was kommt.

Das könnte dich auch interessieren:

Alleinerziehend den Alltag meistern: Einblicke, die Mut machen

Wie die Popkultur der 2000er Frauen gegeneinander aufbrachte

Komplimente: 5 Gründe, warum sie gut für unsere Psyche sind

Mehr zur Autorin:

Tjara-Marie Boine ist Redakteurin für die Ressorts Business, Leben und Kultur. Ihr Herz schlägt für Katzen, Kaffee und Kuchen. Sie ist ein echter Bücherwurm und die erste Ansprechpartnerin im Team, wenn es um Themen wie Feminismus und Gleichberechtigung geht.